鷹長

1978

since

鷹長菩提酛純米酒

鷹長は風の森以前の代表銘柄、かつてはさまざまなラインナップが存在しましたが、

現在は一部の輸出専用製品を除き、鷹長菩提酛純米酒のみとなっています。

鷹長菩提酛純米酒は、一二代山本長兵衛が1996年に県内の蔵元有志と共に立ち上げた

「奈良県菩提酛による清酒製造研究会」の活動の中で復活を遂げた、菩提酛を使用した純米酒です。

室町時代の味わいをイメージして仕上げた鷹長菩提酛純米酒は、豊かな甘味と酸味が特徴です。

菩提酛造りとは

日本最古の酒母と言われている「菩提酛」。

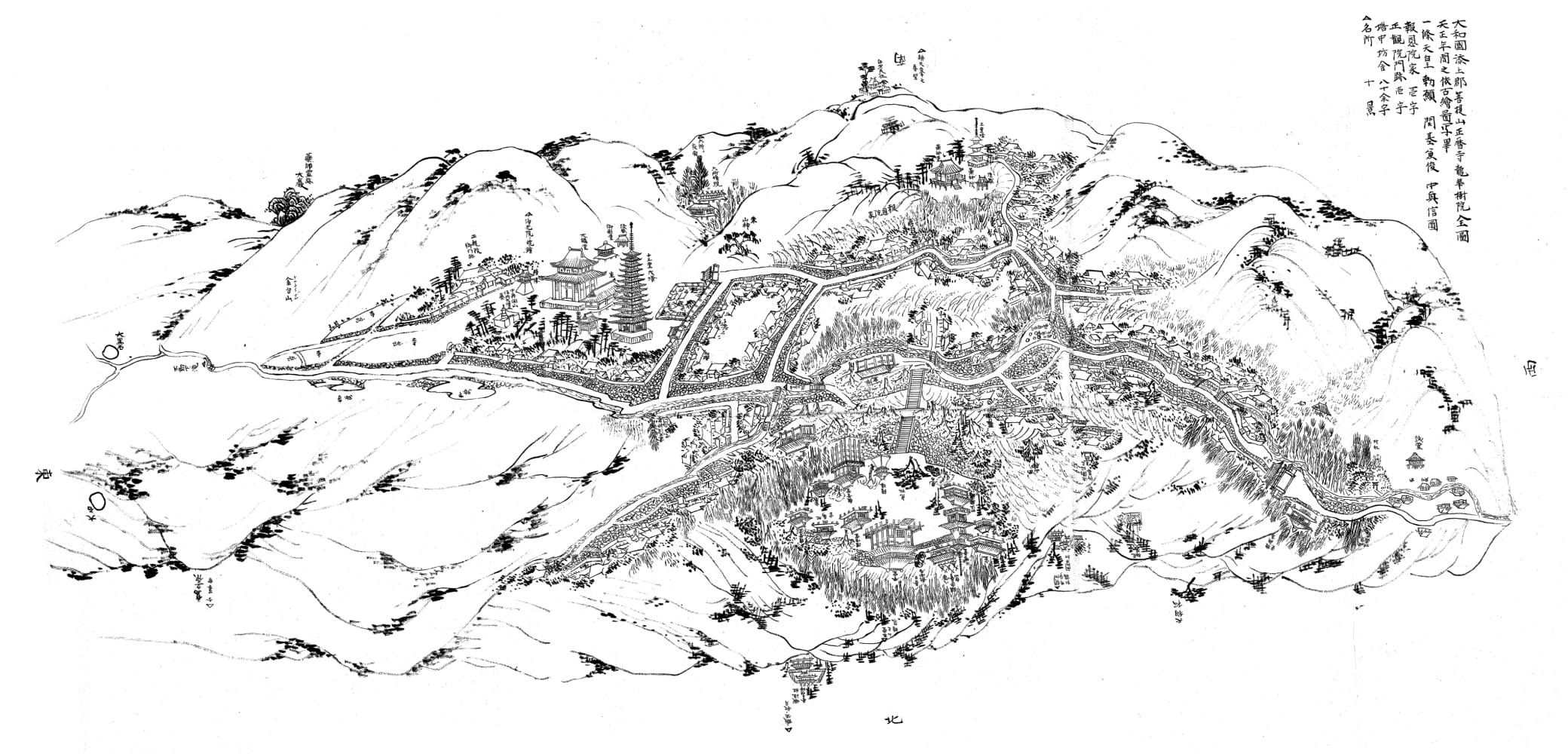

室町時代、奈良の寺院醸造の中心的役割を担った菩提山正暦寺で編み出されたとされる酒母です。

江戸時代初期までは広く知られた技法でしたが、お酒造りが冬に移行するとともに徐々にその姿を消していき、

ついには忘れられた技法となっていましたが、「奈良県菩提酛による清酒製造研究会」の活動の中で

復活を遂げたことは先述した通りです。

菩提酛が現代の日本酒造りに広く用いられる酒母(速醸酛、山廃酛、生酛)と明確に違うのは、

「そやし水」と言われる乳酸酸性水をあらかじめ造り、それを酒母の仕込みに用いる工程が存在することです。

この酸性の状態が酒母のもろみを雑菌から守る役割を果たしたのです。

菩提酛ではこの特徴的な醸造法によって夏期におけるお酒造りを可能としていました。

Sake research group focused on bodaimoto奈良県菩提酛による清酒製造研究会

平成8年に奈良県内の当時の若手蔵元の有志が集まり、『奈良県 菩提酛による清酒製造研究会』(菩提研)を設立。

菩提酛の造り方や資料の研究から始まり、菩提山正暦寺と奈良県工業技術センター(現・奈良県産業振興総合センター)とともにお寺で造る菩提酛の再現復活を主導しました。

平成10年(1998)12月11日についに酒母製造免許が下り、寺院醸造を復活。

現在に至るまで20年以上、毎年1月に日本清酒発祥の地、菩提山正暦寺で毎年お寺と奈良県と共に『菩提酛』を造り、寺院醸造の歴史を後世に伝えていく事業を行っている。

出来上がった菩提酛は会員蔵が分けて持ち帰り、それぞれの蔵で持ち帰った酒母の上にさらに仕込みを重ね、それぞれの蔵の菩提酛純米酒を醸します。

各蔵によって造られた菩提酛純米酒は蔵の技術技法と重ね合わさることで蔵ごとの個性あふれる味わいになるのです。

History of temple brewing寺院醸造の歴史

中世の日本。奈良は興福寺の『多聞院日記』や『経覚私要抄』にも記されるように、国家が建造した大寺院が寺院醸造の役割を担っていました。

奈良の興福寺、正暦寺などの大寺院は、奈良時代や平安時代に国や藤原氏によって建てられた公の寺院であり、長く教育機関や政治機関のような役割を担っていました。

室町・戦国時代では応仁の乱以降、国が乱れて、幕府や朝廷には十分なお金が集まっていなかった時代だと考えられています。

多くの貴族は荘園の経営がうまくいかず、逼塞(おちぶれてみじめな境遇にあること)していた時代です。

大寺院であっても置かれた環境は変わらず、朝廷や幕府からの財源に頼ることができない状態で、寺院経営のための財源調達の手段の一つとして、お酒造りが行われていました。

日本初の民間の醸造技術書とも言われる『御酒之日記』には「天野酒」や「菩提泉」と言われる寺院醸造によって造られたお酒の製法について述べられています。

これらの寺院で醸されたお酒を総称して「僧坊酒」と呼びます。

「僧坊酒」は時の権力者、織田信長、豊臣秀吉も賞賛したと文献にあり、戦国時代、奈良酒として広く知られました。

しかし、江戸幕府は中世の大寺院の権力を削ぎ落とす政治を行います。

石高を減石された大寺院は「僧坊酒」を造り続けることは難しくなり、その後衰退の一途を辿ることとなります。

寺院醸造の衰退後も奈良酒については、伊丹の鴻池で江戸時代に書かれた、酒造技術書『童蒙酒造記』の中で、「奈良流は酒造りの根源といふべきもの」と書かれ、その技術力が一定以上の評価を得ていたことが読み取れます。

Takacho鷹長シリーズ

-

鷹長 菩提酛 純米酒

Takacho bodaimoto junmai

精米歩合70%

内容量720ml

鷹長菩提酛純米酒は、一二代山本長兵衛が1996年に県内の蔵元有志と共に立ち上げた「奈良県菩提酛による清酒製造研究会」の活動の中で復活を遂げた、菩提酛を使用した純米酒です。

室町時代の味わいをイメージし、特徴的な香り、豊かな甘味と酸味が特徴です。

菩提酛の技術

菩提酛造りの全盛期頃と考えられる、文和4年(1355年)か長享3年(1489年)頃に原本が成立されたとされる「御酒之日記」にある、その内容を以下要約。

菩提泉、白米1斗を水が澄むまでよく洗う。そのうちの1升を取って「おたい」(蒸米)に炊く。夏ならば蒸米は冷やさなければならない。

次にその蒸米を笊に入れて冷まし、残りの白米が浸けてある中に埋める。甕の口を包んで一夜放置する(このようにすると必要な養分が溶出し、菌が繁殖しやすくなる)。三日目に別の桶を傍らに置き、乳酸酸性になった浸け甕の上澄液を汲み出し、ついで、浸し米の中に埋めておいた蒸米を取り出し、別にしておく。

次に、浸け米九升を取り上げて十分に蒸す。夏の季節には、蒸米は特に十分に冷ます。米麹五升のうちの一升を先ほど別にしておいた蒸米と混ぜ合わせ、その半分を桶の底に敷くように入れる。なお、四升の米麹は蒸米(九升分)と混ぜ合わせて仕込む。この際、前もって汲んでおいた水を一斗ほど計って上から汲み入れる。

さらに、さきほどの蒸米一升と米麹一升を混ぜ合わせた残り半分を、もろみの上に拡げるように置く。これで仕込みが終わったので、甕の口を包んでおく。こうして七日もおくと酒ができる。なお、すぐに酒を必要としない時は、そのまま十日間くらいはおいてもよい。

「奈良県菩提酛による清酒製造研究会」ではこの文献を参考に、菩提酛の科学的解明を行い、奈良、正暦寺において創醸された室町中期の菩提もと造りの復活。さらに、菩提酛の製造技術を正暦寺(酒母製造免許取得)に技術移転し、その独自の製法を後世に継承している。