私たちの酒造り

個性溢れる3つの酒蔵と蒸溜所が織りなす、

個性的な酒の数々。

油長酒造は1998年、しぼりたての生酒を地元の方に味わってほしいという思いで『風の森』を発売し始めて以来、

常に前向きに、常に深く、酒蔵の方向性を定めて参りました。

風の森の成長と共に、次の時代へ向けた準備も進めています。

2018年に、奈良の歴史を世界へ発信するクラフトジン『橘花KIKKA GIN』をつくる「大和蒸溜所」、

2021年、奈良に伝わる酒造りの深淵に触れる、全量甕仕込みの酒蔵「享保蔵」で『水端』の醸造開始。

ここで学んだ古典技法に今しかできない新たな酒造りの技法を重ね合わせることで、

「御所まち蔵」での『風の森』の酒造りではさらに奥行きのある風の森を目指します。

2024年、里山を100年先につなぐ、を目標にスタートした、

棚田の真ん中に位置する酒蔵、葛城山麓醸造所、通称「山麓蔵」で造る

『S風の森』では農業の持続性と酒蔵との関わりを模索します。

このように、油長酒造では私たちの酒造りを一層深めていくための

個性あふれる3つの酒蔵と蒸溜所が存在します。

3つの酒蔵と蒸溜所で得られる知見や学びを酒造りに活かし、

「酒造りを通じ100年先に美しい日本を伝える」という油長酒造の使命を実現していきたい思いです。

-

挑戦

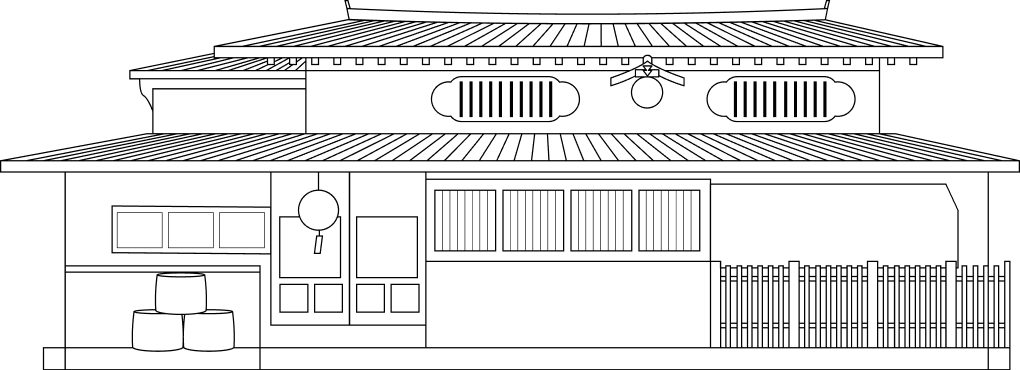

御所まち蔵

1719年の創業より以来300年以上に渡り、この地で酒造りを続けて参りました。油長酒造の中核を担う酒蔵です。しぼりたての生酒を地元の方に味わってほしいという思いで発売開始した「風の森」はこちらの蔵で醸造しています。また、日本清酒発祥の地、菩提山正暦寺で造られる菩提酛を受継ぐ、「鷹長」菩提酛純米酒の醸造も御所まち蔵が担います。

風の森・鷹長

-

探求

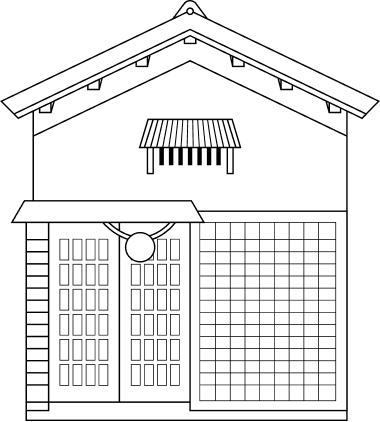

享保蔵

享保年間に建造された創業時の酒蔵を2021年にリノベーション。古の奈良に伝わる忘れ去られた技法を、当時の文献を頼りに現代の醸造家が再現する、をテーマに酒造りを行う「水端(みづはな)」を造る酒蔵です。享保蔵では古い文献を頼りに当時の発酵容器である大甕で酒造りを行います。誰よりも深く奈良の日本酒の歴史について探求し、学び、これを後世に伝える役割を担いたい。そして未だ見ぬこれからの日本酒の進化のかたちを模索します。

水端

-

共生

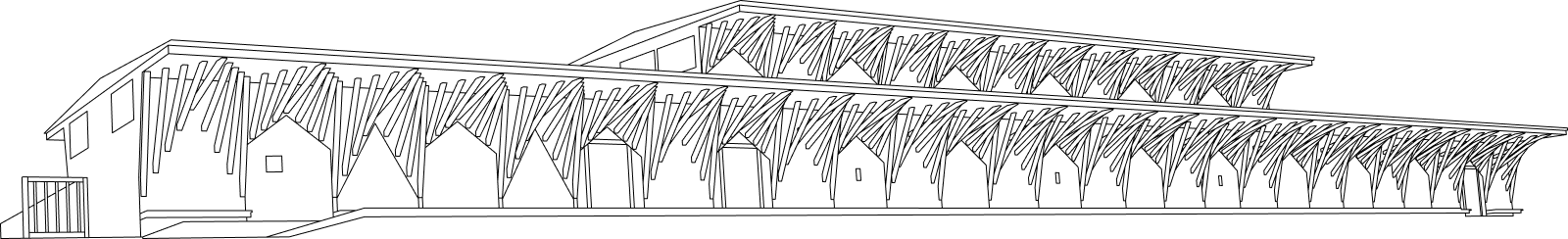

葛城山麓醸造所“山麓蔵”

2024年、里山を100年先につなぐ、を目標に新しくスタートした酒蔵。農家、酒蔵、酒屋、消費者が共生する「風の森里山コミュニティ」を創設し、共に里山の持続性に寄与して参ります。山麓蔵では醸造家自身が里山と共生し、葛城山麓産の秋津穂米をあまり磨くことなく、約90%の精米歩合でS風の森を造ります。大地のエネルギーを酒造りに生かし、この土地の魅力や農家ごとの違いなどを余すことなく表現して参ります。

S風の森

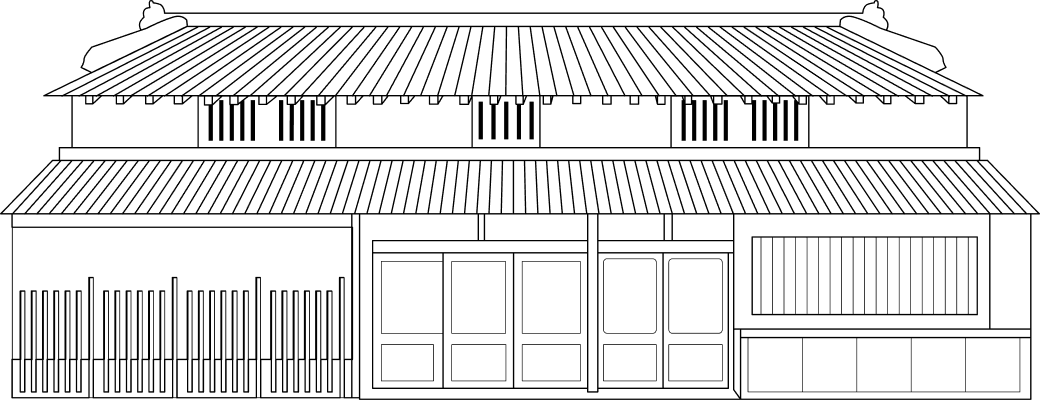

大和蒸溜所

2018年、橘花KIKKA GINをつくる蒸溜所としてスタート。奈良の大和橘、大和当帰などの固有のボタニカルを原料にクラフトジンを蒸溜しています。日本最古の都が置かれた奈良県には、薬の発祥から製造・販売までの歴史があります。薬酒として生まれたジンは、薬草と関わりの深いお酒。この地の歴史や文化、風土を世界へ発信するクラフトジンを目指しています。

橘花ジン

日本清酒発祥の地、

「奈良」

日本の酒の歴史と永く深く関わりその進化を担ってきた奈良。

酒造りの神、大物主大神を祀る大神(おおみわ)神社が長く信仰されています。

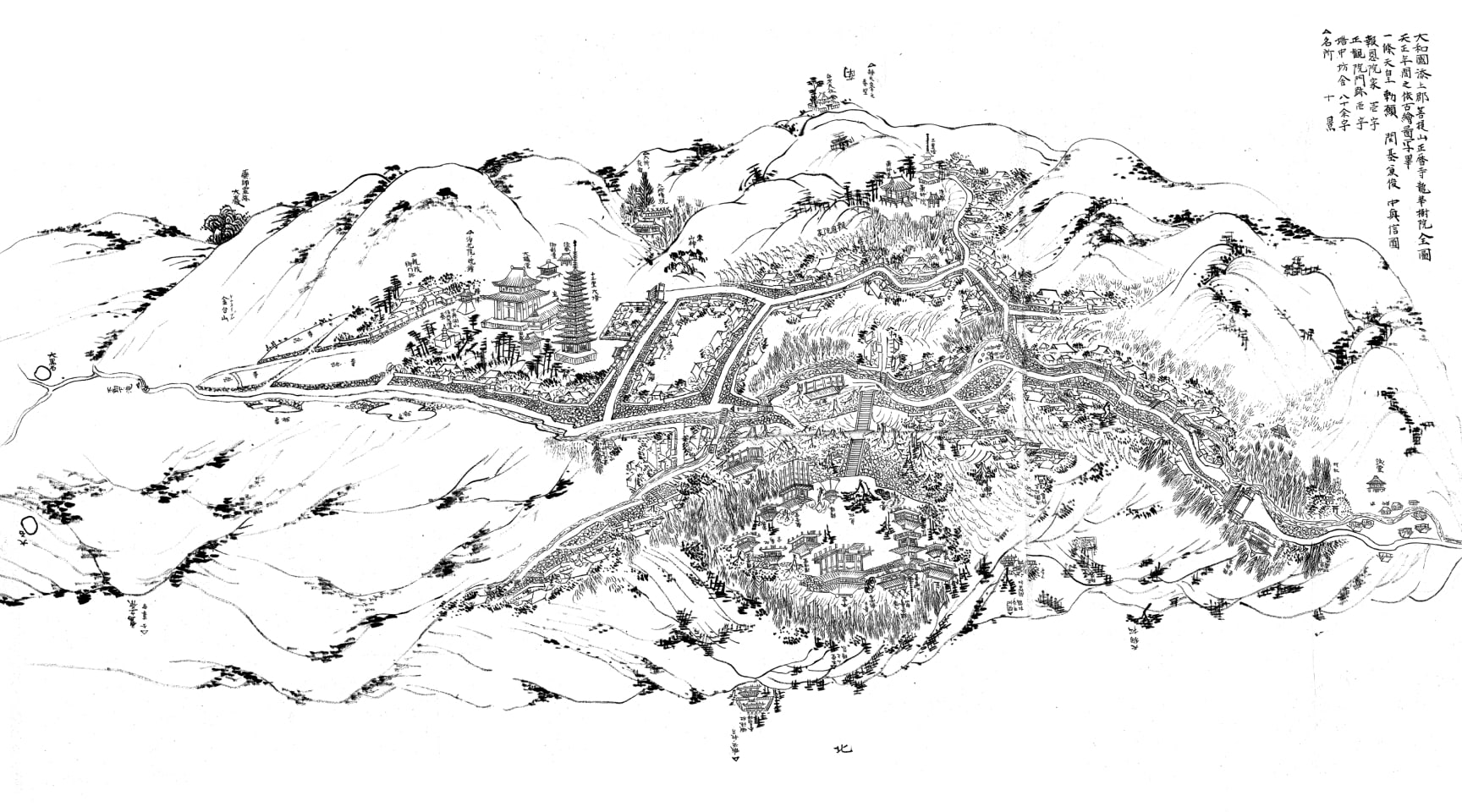

また中世の室町時代、日本清酒発祥の地と称される菩提山正暦寺や、

興福寺といった大寺院での酒造り〝寺院醸造〟では

「精米」「上槽」「火入」「酒母」「段仕込み」といった現代の主流となる酒造りの技術が編み出されました。

それゆえ奈良は日本清酒発祥の地と言われています。

油長酒造はこの地の歴史の延長にある酒造りを志しています。

Traditional techniques奈良の伝統技法

室町時代、寺院醸造では現代の酒造技術の主流となる技術である「精米」「上槽」「火入」「酒母」「段仕込み」が確立しました。

その中でも、菩提山正暦寺で編み出されたとされる、乳酸菌利用による乳酸酸性水「そやし水」の精製や、これを利用した「菩提酛」と言われる酒母の技法、気温の高い時期に行われる酒造りの「高温発酵」の技術は現代では主流派ではありませんが、奈良の伝統技法として油長酒造の酒造りに生かされています。

Nara rice奈良のお米

-

秋津穂

20年以上にわたり、このお米を使い続けることで私たちのお酒造りにはなくてはならないお米になりました。秋津穂はまさに「風の森好適米」と言うことができます。ヤマビコと日本晴をかけ合わせた品種で、玄米の粒の大きさは日本晴より大きく、中大粒であり、光沢があるのが特徴です。食味だけでなく醸造適性も非常に高く、透明感のある酒質を表現することが出来ます。ALPHA 風の森シリーズでは主に奈良県産秋津穂を使用し、それぞれの品質設計に応じて同じお米で酒質の造り分けを行っております。秋津穂の醸造適性の高さを物語るものです。

秋津穂農家マップ -

露葉風

「露葉風」は昭和38年に愛知県農米試験場で「白露」を母に、「早生双葉」を父に交配・育成された酒造好適米です。現在は奈良県でのみ栽培されています。露葉風で造るお酒の特徴は、複雑味あふれる豊かな舌触りです。酸味や適度な渋みをともなう特徴は、これからの風の森の醸造においても重要な要素の一つです。

-

奈々露

2024年、10年以上の歳月をかけ、奈良県農業研究開発センターの協力のもと奈良県で初めて開発された酒造好適米です。酒米としての溶けやすさに加え、奈良県内の平野部での育てやすさも加味された次世代の米と言えるでしょう。露葉風の系統であることがその名称から分かります。風の森でも積極的に採用して参ります。

Rice polishing ratio精米歩合について

お米の個性、それはその土地の個性や、そのお米を作られた生産者の個性。これを生かす酒造りを油長酒造では20年以上前から取り組んで参りました。

山麓蔵で造るS風の森のように精米歩合90%前後であったり(製品に表記はありませんが)、風の森807シリーズのように精米歩合を80%で酒造りすることで、複雑味を併せ持った豊かな味わいの風の森を造ることができます。精米歩合が50%(風の森507シリーズ)やそれ以上に磨いた米で造るお酒のスムースでクリーンな味わいももちろん魅力ですが、大地のエネルギーに由来する複雑味を感じる風の森もまたダイナミックで楽しいお酒です。

油長酒造では全ての製品から吟醸酒、大吟醸酒という表示を廃し、精米歩合に関わらず「奈良酒 純米酒」という表示に統一しています。精米歩合の数字の強弱は、お酒に含まれる味わいの複雑性の強弱という考えの元、精米歩合の表記は行っております。

Nara water油長酒造の仕込み水

葛城山系の深層地下水

超硬水:硬度250mg/l以上

油長酒造の異常なまでに硬度の高いユニークな仕込水は敷地内に約100メートルの深さの井戸から汲み上げられています。

なぜここまで硬度が高くミネラル豊かな水を得ることができるかというと、葛城山系の北部に位置するかつての火山、二上山が関与しています。二上山周辺には 1400万年前の火山活動によるサヌカイトという 火山岩が分布しています。これはマグマが噴出してできたもので、マグネシウムをたくさん含有しています。

私たちの酒蔵の地下深くにはこれらのミネラル豊かな地層が存在し、降った雨水が、その土中のミネラルを吸収しながらゆっくりと20年以上の歳月をかけ染み込み、たくさんのミネラルを蓄えた深層地下水となるのです。

Hardness of brewing water仕込水の硬度が大きく反映された、

油長酒造の酒の特徴

日本酒を口に含んだ時の液体の質感は水に由来する要素が非常に大きいものです。なぜなら日本酒の液体はその70%程度が仕込水に由来するものです。

硬度が高い水は少しとろみを感じるような質感です。また、ミネラルが多いということはそれだけ発酵が活発になりますので、酵母が酸味をたくさん出してくれます。硬水に由来する味わいの立体感と豊かな酸味、これも風の森の大切な特徴の一つです。